Le passage du pré à l’entraînement est la phase la plus délicate de la carrière d’un cheval de sport. C’est aussi à ce moment-là que se jouent les adaptations métaboliques, musculo-squelettiques et comportementales dont dépendront sa santé, ses apprentissages et ses performances. Un travail conduit par ULiège, Oniris et l’IFCE apporte des données de terrain sur ce moment charnière, via le suivi de chevaux de saut d’obstacles de 2 à 3 ans lors de leurs premiers mois d’entraînement.

Seize jeunes chevaux ont été évalués trois fois (en octobre 2023, novembre 2023 et février 2024) au sein d’un site d’entraînement. Les auteurs ont combiné des indicateurs physiques (poids, note d’état corporel), lésionnels (plaies buccales), des indices de douleur ou d’inconfort selon l’échelle de grimace équine (expressions faciales), des tests d’approche humaine, et l’observation de troubles comportementaux.

Accompagner l’intensification de l’effort

Plusieurs marqueurs évoluent de manière concordante. La note d’état corporel diminue significativement au fil du temps, avec une baisse plus marquée chez les animaux initialement les moins entraînés, signe d’un ajustement des besoins énergétiques insuffisant face à l’intensification de l’effort. En parallèle, le score de grimace augmente significativement lors de la troisième phase d’évaluation, témoignant des répercussions chez le cheval des cycles d’entraînement qui s’enchaînent. Ces résultats plaident pour un suivi hebdomadaire individualisé durant les huit à douze premières semaines, en couplant plan d’entraînement et plan nutritionnel.

Forte incidence des lésions de la bouche

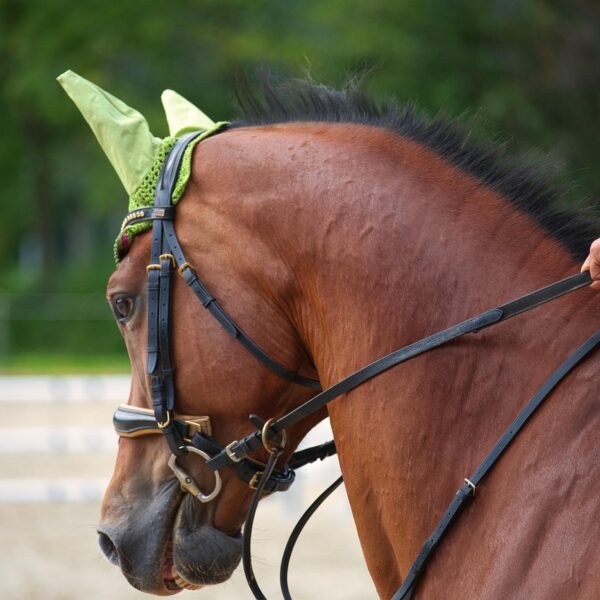

Les blessures buccales, fréquemment observées, sont soit des lésions externes au niveau des commissures des lèvres (environ 65 % des cas), soit des lésions internes (75 %). Même légères, ces atteintes peuvent modifier la posture, le degré de décontraction et la qualité de la locomotion en induisant des compensations cervico-dorsales chez le cheval. L’étude recommande d’évaluer systématiquement l’état des muqueuses (photos, notation standardisée), de vérifier l’ajustement du filet ou de l’embouchure, de travailler les actions de main du cavalier et d’intégrer des séances sans mors ou des variantes ergonomiques pour laisser aux tissus le temps de cicatriser.

Bénéfice de la socialisation, effet paradoxal sur les stéréotypies

L’accès à des contacts physiques avec des congénères est associé à des scores de grimace plus faibles, donc à une meilleure tolérance à l’exercice. Dans le même temps, les chercheurs notent une hausse de certaines stéréotypies quand ces contacts sociaux augmentent sans que les modalités (enrichissement, surface de paddock) soient adaptées en conséquence.

L’adaptation à l’activité reste globalement stable dans le temps, mais la durée du repos debout diminue, ce qui témoigne d’un changement de rythme sous l’effet de l’effort fourni et des contraintes subies. À l’inverse, les tests d’approche ne montrent pas de dégradation du rapport à l’humain, ce qui suggère que l’inconfort mesuré est davantage physiologique que relationnel à ce stade. En pratique, il convient donc de ménager davantage de temps de récupération et de surveiller les petits décalages de rythme (sommeil, alimentation) autant que la durée des séances d’entraînement.

Implications pratiques à l’écurie

La montée en puissance de l’entraînement ne doit pas suivre une trajectoire figée. Concrètement, cela signifie qu’il faut évaluer l’état corporel et le poids toutes les deux semaines, mesurer en parallèle le score de grimace, inspecter la bouche régulièrement, puis ajuster l’un des leviers (intensité de l’effort, nutrition, équipement, récupération) dès que deux indicateurs sont convergents.

Un accès quotidien au paddock, même bref, et des contacts nez à nez sécurisés avec des congénères restent à la base des besoins comportementaux du cheval, à condition d’en adapter les modalités pour éviter l’effet rebond sur les stéréotypies. Enfin, l’action de la main du cavalier et l’ergonomie du mors sont des facteurs d’entraînement à part entière, au même titre que la fréquence cardiaque ou la vitesse.

L’entraînement précoce des jeunes chevaux de saut d’obstacles les expose à des déséquilibres facilement identifiables (note d’état corporel en baisse, lésion buccale, score de grimace en hausse, temps de repos modifié). Les mesurer régulièrement et agir en conséquence permet de transformer ces facteurs de risque en leviers concrets, favorisant ainsi à la fois la performance et le bien-être du jeune cheval.